那是个闷热的夏日午后,我窝在宿舍里整理旅行照片。手机相册里塞满了灰蒙蒙的风景照——明明亲眼见过的壮丽山河,在镜头里却显得平淡无奇。就在我对着屏幕叹气时,室友探过头来:“试试光阴魔术手吧。”

第一次安装光阴魔术手纯粹是出于好奇。当时的我连“图层”是什么都不清楚,对修图的理解还停留在美图秀秀的一键美化。没想到这个看似简单的软件,竟成了我摄影道路上的转折点。

记得打开第一张照片时,那是张在黄山拍的日出。原片整体偏暗,云海细节模糊不清。我试探性地点了“自动调色”,画面突然焕发出温暖的金色光芒。原来被暗部吞噬的远山轮廓重新显现,云层间透出的霞光变得层次分明。那个瞬间我忽然意识到,修图不是欺骗,而是还原眼睛看到的真实美景。

从此每周都会抽时间研究软件功能。从最初只会用自动调整,到后来敢于手动调节每个参数。有次为了修复一张背光的人物照,我对着教程反复尝试了两个小时。当终于找回人物面部细节时,那种成就感至今难忘。

光阴魔术手的界面设计特别友好。左侧是工具区,右侧实时预览,所有功能一目了然。不像某些专业软件让人望而生畏,这里每个按钮都带着简短的文字说明。

最让我惊喜的是实时预览功能。调节色温滑块时,能立即看到照片从冷调到暖调的变化。这种即时反馈对新手特别友好,不用担心调错参数毁掉原图。有次帮朋友修婚礼照片,简单地拉了下曝光滑块,新娘婚纱的细节就完美呈现出来。朋友惊呼:“这简直像变魔术!”

工具栏的布局也很合理。常用功能都在触手可及的位置,不需要在层层菜单里寻找。独特的“撤销/重做”时间轴让修图变得没有压力——随时可以回到任意步骤重新开始。这种设计无形中鼓励用户大胆尝试。

最初我只会用基础裁剪和旋转。直到有天无意中点开“色彩平衡”,才发现这是个全新的世界。

通过调节青红色调,能让傍晚的天空更浪漫;微调黄蓝色调,可以改变整张照片的氛围。有张在咖啡馆拍的照片,原图灯光偏黄显得沉闷。我把色温往蓝色方向稍作调整,瞬间就有了清新文艺的感觉。

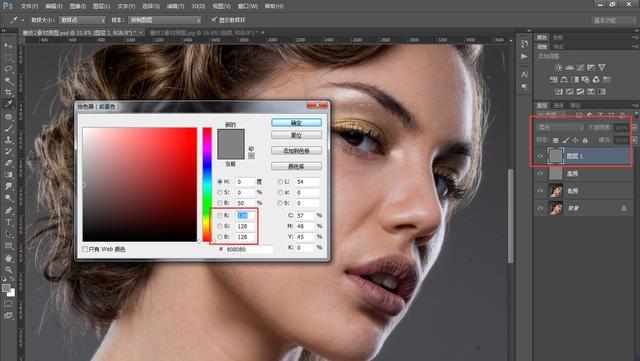

曲线工具开始时觉得复杂,掌握后却成为最爱。那条看似简单的线段,能精准控制照片每个亮度区域的表现。记得修一张逆光人像时,通过S型曲线既保留了高光细节,又提亮了暗部。成品效果让被拍的朋友都不敢相信是同一张照片。

饱和度调节更是神奇。适度增加让食物照片更诱人,适当降低能营造复古感。我最喜欢的一张作品是秋天的银杏大道,通过增强黄色饱和度,把普通的街景变成了童话世界。

这些基础功能就像乐高积木,简单却充满可能性。每个参数背后都藏着改变画面的力量,等待着使用者去发现和创造。

修图这件事,最迷人的地方就在于能重新定义照片的情绪。就像给画面施魔法,让原本平淡的影像焕发新生。记得有次整理老照片,发现一张大学时代拍的校园秋景,原本灰蒙蒙的毫无生气。经过一番调色处理,金黄的银杏、湛蓝的天空突然跃然眼前,仿佛把那个秋天的温度都带回了身边。

色彩平衡大概是修图中最像调色盘的环节。红绿蓝三原色的微妙配比,能彻底改变照片传达的情感。我习惯把色彩平衡想象成烹饪——加点红色是辣椒,让画面更热烈;添些蓝色像薄荷,带来清凉感。

去年整理婚礼照片时遇到个典型案例。室内拍摄的合影受灯光影响严重偏黄,新人肤色显得很不自然。通过减少黄色调、增加少许青色,肤色立刻恢复健康红润,背景的白色装饰也重现纯净。这种精准的色彩校正,往往比复杂的特效更能打动人心。

实际操作中发现,阴影、中间调和高光需要区别对待。修复一张日落时分的海景照片时,我在高光部分增加暖黄色突出夕阳余晖,在阴影部分保留冷蓝色体现海水质感。这种分层调整让画面既温暖又通透,朋友看到成品后惊叹:“这比我亲眼看到的还要美!”

曲线工具刚接触时确实让人望而生畏——那条看似简单的线段藏着太多秘密。但掌握之后,它就成了我最依赖的调色利器。某种程度上,曲线像是照片的骨架,支撑起整个画面的明暗结构。

最经典的S型曲线几乎适用于大多数场景。稍微提亮高光、压暗阴影,立刻就能增强画面立体感。修一张雾中长城时,通过强化对比度,远山的层次感瞬间分明,雾气缭绕的氛围反而更加突出。这种效果用普通对比度滑块很难精准实现。

局部调整才是曲线的精髓所在。有张背光拍摄的猫咪照片,面部完全陷入阴影。通过在曲线中间调区域建立控制点单独提亮,既保留了背景的逆光效果,又让猫咪可爱的脸庞清晰可见。这种精准控制让人真正感受到修图的创造力。

饱和度像照片的情绪放大器,用得好能让画面瞬间鲜活。但过度饱和就像菜里放了太多盐——乍一看很刺激,细品却失去韵味。我一般会先调到觉得合适的程度,再往回退10%,这个习惯让我的作品始终保持自然耐看。

对比度的调节需要更多考量。增加对比能让画面更“跳”,但细节可能丢失;降低对比虽然柔和,却容易显得平淡。修人像时我偏好适度对比,既能突出五官立体感,又不会让皮肤纹理过于生硬。风景照则可以大胆些,特别是处理山水作品时,强烈的明暗对比能营造出水墨画般的意境。

最让我惊喜的是饱和度与对比度的配合使用。处理一张美食照片时,适度增强饱和度让食材更诱人,同时微调对比度突出光影质感。成品的效果让朋友开玩笑说:“看得我肚子都饿了!”这种能让观者产生共鸣的修图,才是真正成功的调整。

调色从来不是简单的参数堆砌。每个滑块背后都需要审美判断,就像画家在调色时思考用哪种蓝表现天空,用哪种黄描绘阳光。这种在数字世界里进行的色彩创作,确实配得上“光影魔法”这个称呼。

修图这件事,真正拉开差距的往往不是那些基础调整,而是对细节的精心打磨。就像画家完成大体轮廓后,开始细细描绘人物的神态、风景的纹理。我有个朋友总说我的照片“说不出来哪里修了,但就是更好看”——这大概就是细节处理的魅力所在。

人像修图最考验耐心和审美。记得第一次给朋友修证件照,过度磨皮让她看起来像塑料娃娃,被笑了好几天。现在回想起来,自然才是人像修饰的核心。

皮肤处理我现在更倾向于局部修复。用修复画笔点掉明显的瑕疵,再通过透明度调整保留自然的皮肤纹理。有次帮同事修职业照,在保留她眼角细纹的同时淡化黑眼圈,成品既精神又真实。她说:“这比我花几百块拍的写真还像我自己。”

五官微调需要格外谨慎。稍微提亮眼白、增强眼神光,能让整个人看起来更有神采。嘴唇的饱和度适度增加,牙齿稍微美白,这些细微调整累积起来效果惊人。但切记不要改变原本的脸型特征——修图的目的是优化,不是换头。

光影塑造在人像中特别重要。有张逆光人像,面部阴影太重。通过局部提亮配合柔光效果,既保留了逆光的氛围感,又让面部细节清晰可见。这种平衡的把握,需要反复练习才能掌握。

风景照修图就像给大自然做美容——既要突出它的美,又不能失去真实感。去年在黄山拍的云海照片,现场壮观,但相机只能记录下灰蒙蒙的一片。通过分层处理和局部增强,终于还原了那种震撼感。

天空的处理往往决定风景照的成败。替换天空虽然流行,但我更喜欢优化原有的云彩。通过增强对比和细节,让云层更有层次;调整蓝色色调,让天空更通透。有张海边日落,通过强化云彩的金边,夕阳的壮美完全展现出来。

前景细节的强化经常被忽略。处理一张森林照片时,通过局部锐化让树叶纹理更清晰,同时适度提亮林间光斑。朋友看到后说:“好像能闻到雨后森林的清新气息。”这种能让观者产生联想的修图,才算真正成功。

水体的处理需要特别技巧。湖水、海浪的反光和透明度需要分别调整。记得修一张九寨沟的水景,通过增强水底的细节和调整水面反光,那种“童话世界”般的清澈感终于呈现在照片中。

滤镜用得好是画龙点睛,用不好就变成画蛇添足。我收集了不少自定义滤镜,每个都针对特定场景。比如“复古胶片”适合街拍,“清新日系”适合日常随手拍。

自制滤镜其实比想象中简单。通过保存成功的调色参数,慢慢就能建立起自己的滤镜库。有次修完一组咖啡馆照片,把参数存为“暖调慵懒”,后来遇到类似场景直接套用,效率大大提升。

特效的适度使用很重要。柔光效果让人像更梦幻,暗角能让视线聚焦,颗粒感增加复古韵味。但切记过犹不及——轻微调整往往效果更好。我现在养成了加完特效再往回调整的习惯,保持那种“若有似无”的微妙感。

不同风格的尝试也很有趣。同样的照片,通过滤镜可以呈现完全不同的情绪。有张城市夜景,尝试了冷调科技感和暖调生活感两种风格,最后发现后者更符合我想要表达的城市温度。这种探索过程本身就很享受。

修图的细节处理就像烹饪时的最后调味——盐多盐少,差之千里。每个微小的调整都在悄悄改变着照片传达的情感。当别人看着你的作品说“这张照片真有感觉”时,你就知道那些在细节上花费的时间都值得了。

修图到某个阶段,你会发现最耗时的往往不是技术活,而是那些重复性的操作。就像厨师准备宴席,一道菜做得再精致,如果每道都要从头开始,整个宴会就永远无法开席。有次接了个婚礼跟拍后期,两百多张照片调完色已经深夜,还要一张张加水印重命名,那一刻我深刻理解了批量处理的价值。

系列照片最怕的就是色调不统一。上周处理一组闺蜜出游的照片,明明是同一天拍的,修完发现有的偏冷有的偏暖,看起来像不同季节拍的。重新调整花了整整一下午,这种教训一次就够。

光阴魔术手的批量调色功能拯救了这种情况。选定一张基准照片,调整到满意的色调,然后应用到整个文件夹。这个功能特别适合活动摄影、旅行连拍,或者任何需要统一氛围的场景。我记得给一家咖啡馆拍宣传照,三十多张照片通过批量调色,那种温暖的木质色调贯穿始终,店主特别满意这种一致性。

细微调整还是需要的。批量应用后,我会快速浏览一遍,对个别照片做微调。比如逆光的那张可能需要额外提亮,阴影处的照片需要增强对比度。这种“批量+微调”的模式,既保证了效率又不失精细度。

照片管理是个容易被忽视的重要环节。以前我的电脑里满是“IMG_001”“DSC0832”这样的文件名,找张照片就像大海捞针。有次客户急着要三个月前拍的某张产品图,我在文件夹里翻了半小时,那种焦躁感记忆犹新。

现在拍摄结束第一件事就是批量重命名。按“日期+地点+序号”的格式,比如“20230820_西湖_001”。光阴魔术手支持自定义命名规则,还能自动添加序号。这个习惯让我再也没为找照片发过愁。

分类归档也变得轻松。上次整理年度作品,通过批量重命名把不同类别的照片分开存储。人像、风景、街拍各自归位,后续的查找和使用都方便很多。好的命名习惯就像给每张照片贴上身份证,随时都能快速定位。

水印这件事,我经历过两个极端阶段——开始觉得太张扬从不加水印,后来被盗图后又把水印做得又大又显眼。现在终于找到了平衡点:既要保护版权,又不能破坏画面美感。

光阴魔术手的批量水印可以统一设置位置和透明度。我习惯把半透明的签名放在右下角,大小控制在画面的5%以内。这样既起到了标识作用,又不会干扰主体。有次发现微博有人用了我的照片,那个小小的水印就成了维权的有力证据。

不同用途的照片需要不同的水印策略。发在社交平台的照片,水印可以稍微明显些;用于参赛或展览的,就用极淡的签名。批量处理时可以根据文件夹设置不同的水印方案,这个灵活性很实用。

批量处理看似是技术操作,其实更是一种工作思维的转变。当你能把重复劳动交给工具,就能把更多精力放在创意和细节上。就像画家不需要亲手研磨每一管颜料,把基础工作流程化,才能更专注于创作本身。

用光阴魔术手修了上千张照片后,我突然意识到自己不再是在“处理图片”,而是在创作。就像学书法的人,开始只是描红临帖,某天突然发现笔下有了自己的风格。这种转变很微妙,却真实存在。上周整理硬盘时翻看早期的作品,那些过度修饰的照片让我忍不住笑出来——原来成长就藏在每一次快门和每一次调整里。

如果要选一张最满意的作品,我会选去年在雨巷拍的那组照片。阴雨天,青石板路泛着水光,穿旗袍的姑娘打伞走过。原片灰蒙蒙的,光线平淡得像白开水。但在光阴魔术手里,我找回了那个下午应有的诗意。

调整时没有用任何夸张的滤镜。只是把高光压暗,让瓦片上的雨痕更清晰;把阴影提亮,刚好能看清伞骨的结构;色调往青蓝色微调,保留雨天的清冷感,又在人物面部加了丝暖色。最妙的是修复了远处模糊的灯笼,让它们成为画面的视觉锚点。

这张照片后来被本地一家咖啡馆买去当装饰画。老板说每次看到都会想起江南的梅雨季。这种共鸣比任何点赞都让人满足——你的作品能唤起别人的记忆和情感,这大概就是修图最迷人的地方。

见过太多技术很好但审美跟不上的修图师。他们会把每项参数调到极致,皮肤磨得像瓷娃娃,色彩饱和到刺眼。完美的技术配上糟糕的审美,就像用顶级食材做出一桌难吃的菜。

我的修图理念很简单:技术为表达服务。如果一张照片需要传递宁静,就不要用高对比度和鲜艳色彩;如果要表现活力,适当的过曝和偏色反而更真实。有次修儿童写真,客户要求皮肤完美无瑕,我试着说服她保留了几颗小雀斑——那些不完美才是孩子最真实的样子。

审美需要滋养。我现在养成了个习惯:修图前会先翻翻画册,听听音乐,甚至读首诗。这些看似无关的事,其实都在塑造你对美的感知。上周修一组茶园照片时,正好在听古琴曲,最后调出来的色调竟然带着几分山水画的意境。

摄影和修图最怕的就是固步自封。软件在更新,审美在变化,三年前引以为傲的技术,现在看可能已经过时。我电脑里有个叫“黑历史”的文件夹,专门存放那些现在看来很糟糕的作品。不是自虐,而是提醒自己:成长永远在路上。

最近在尝试把国画技法融入修图。比如用“留白”的思路来处理构图,用“皴法”的质感来增强纹理。虽然还在摸索阶段,但这种跨界尝试让修图变得像探险。昨天试着把一张雪景照片处理成水墨效果,降低饱和度,强化明暗对比,最后的效果居然真有几分“千山鸟飞绝,万径人踪灭”的意境。

教别人也是最好的学习。上个月指导一个新手修图,她问为什么要把色温调暖。我解释的时候突然意识到,这个原本习惯性的操作背后,其实藏着对视觉心理的理解。教学相长,在输出知识的过程中,你会把零散的经验梳理成体系。

从掌握工具到驾驭艺术,这条路没有终点。就像我刚开始用光阴魔术手时,只想着怎么把照片修好看;现在想的却是怎么用影像讲故事。工具永远只是工具,但当你注入足够的情感和思考,它就能成为创作的延伸。