《博士的家2》延续了前作悬疑解谜的核心玩法,这次将场景从封闭宅邸扩展到整个神秘庄园。玩家需要探索数十个相互关联的房间,在错综复杂的空间里寻找线索。游戏采用第一人称视角,每个角落都可能隐藏着关键道具或机关。我记得第一次打开游戏时,那种被未知包围的紧张感至今难忘——昏暗的走廊、吱呀作响的木门,还有那些看似普通却暗藏玄机的日常物品。

故事发生在前作事件结束三年后。玩家扮演的侦探收到一封神秘邀请函,再次踏入这个充满谜团的庄园。曾经熟悉的场景发生了微妙变化,新增的地下实验室和阁楼空间暗示着更深层的秘密。庄园主人斯坦利博士留下的研究笔记碎片般散落在各处,需要玩家像拼图般重新组合。那些泛黄的信纸和实验记录,缓缓揭开了关于基因实验与家族秘密的惊人真相。

游戏最吸引人的是它环环相扣的谜题设计。每个房间的线索都与其他空间产生关联,需要玩家保持全局思维。环境互动做得相当细腻——书架的某本书可能触发暗门,墙上的油画后藏着密码锁。独特的“记忆系统”让重要线索自动记录在侦探手册中,这个设计确实很贴心,避免了反复跑图的繁琐。昼夜交替机制也增加了游戏的真实感,某些谜题只能在特定时间段解开。

游戏难度曲线设置得相当合理,前期引导充分,后期挑战性十足。谜题类型从传统的密码锁、物品组合,到需要观察环境细节的视觉谜题,甚至还有需要逻辑推理的机关阵列。我特别喜欢那些需要结合多房间线索的复合型谜题,解开时的成就感特别强烈。

游戏界面设计得相当简洁直观。屏幕底部是道具栏,最多可以同时携带六件物品。左上角的小地图会显示已探索区域的轮廓,那些灰色区域总是让人充满探索欲。右上角的时钟不仅显示游戏内时间,某些谜题的解谜时机与昼夜交替紧密相关。

侦探笔记图标永远在屏幕右下角待命。点击它会展开一个记录重要线索的虚拟笔记本,这个设计确实很人性化。我记得有次卡关时翻看笔记,突然发现之前忽略的细节,那种豁然开朗的感觉特别棒。环境中的可交互物品会有细微的高亮效果,需要玩家保持观察力——可能是书架上一本略微突出的书籍,或是墙上一块颜色不同的砖块。

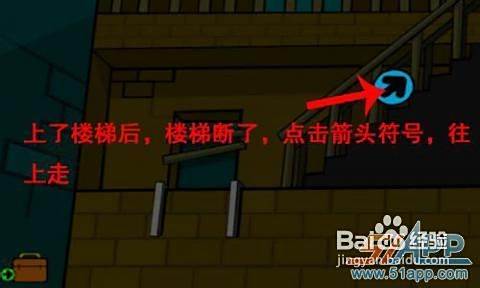

移动操作采用经典的点击式导航。点击场景中任何可行走的位置,角色就会自动寻路过去。长按屏幕可以360度环视周围环境,这个功能在寻找隐藏线索时特别实用。双击物品可以快速拾取或交互,长按则能查看物品的详细描述。

物品组合逻辑需要一些时间来适应。将两个相关道具从背包拖拽到一起,系统会提示是否可以组合。比如找到的钥匙碎片需要先在背包中组合成完整钥匙,才能打开对应的门锁。旋转物品的操作稍微隐蔽——选中道具后双指旋转可以查看各个角度,某些谜题的答案就藏在物品的背面或底部。

道具分为关键道具和消耗品两大类。关键道具通常与主线剧情推进直接相关,比如实验室钥匙、博士的日记残页。消耗品包括电池、火柴等有限资源,使用时机需要谨慎考虑。

道具间的互动关系设计得很精妙。手电筒需要电池才能正常工作,在黑暗区域探索时电量管理就变得很重要。某些道具具有多重用途——一张看似普通的会员卡,既能打开健身房储物柜,又能作为书签触发书架机关。

背包空间管理是个容易被忽视的技巧。我习惯将暂时用不到的道具存放在大厅的保险箱里,这个设定让游戏体验流畅很多。道具的描述文字往往暗含提示,仔细阅读那些看似无关的说明文字,有时会比盲目尝试更有效率。

游戏开场时玩家扮演的侦探收到一封神秘委托信,邀请前往郊外的庄园调查博士失踪事件。这座维多利亚风格的建筑群隐藏着太多秘密,每扇门后都可能藏着意想不到的线索。随着调查深入,你会发现博士并非单纯失踪,而是卷入了一场超越时代的科技阴谋。

庄园内部的时间流动似乎不太正常,某些区域永远停留在黄昏时刻,另一些房间则在不同时间段呈现完全不同的状态。这种时空错位不仅是游戏机制,更是理解剧情的关键要素。我在探索过程中常常产生一种错觉,仿佛整座建筑都在呼吸,墙壁会随着调查进度微微脉动。

中期剧情揭示博士正在研究一种意识传输技术,这项技术本意是治疗神经系统疾病,却被某个神秘组织盯上。你会在实验室发现被破坏的研究资料,那些散落各处的日记残页拼凑出令人不安的真相。最让我印象深刻的是在书房找到的录音设备,播放时能听到博士急促的警告声,那种紧迫感瞬间将悬疑氛围推向高潮。

第一个转折点发生在打开地下实验室的瞬间。原本以为只是普通失踪案,却发现博士的助手早已被替换成仿生机器人。这个设定让整个案件的性完全改变,从寻人变成了阻止科技滥用的生死较量。

午夜钟声敲响时触发的剧情特别震撼。所有灯光突然熄灭,只有手电筒能提供有限照明,这时出现的全息投影会揭示博士留下的最后讯息。记得第一次经历这个场景时,我差点把手机扔出去——投影中博士那张扭曲的脸实在太具冲击力。

收集齐五份研究笔记后开启的隐藏剧情值得反复品味。这些笔记不仅解释了意识传输技术的原理,还暗示了博士的最终去向。某个雨夜的实验记录写得特别动人,博士在笔记里写道“或许我不该打开这个潘多拉魔盒”,字里行间透出的悔恨让人唏嘘。

游戏提供三种主要结局,每个结局都基于玩家在关键节点的选择。普通结局中你成功逃离庄园并将证据交给警方,但博士的下落永远成谜。这个结局虽然完整却带着淡淡遗憾,就像喝了一杯放凉的茶。

真结局需要触发所有隐藏线索并修复时间异常装置。你会进入一个平行时空与博士本人对话,了解事件全貌后选择摧毁实验室。这个结局最打动我的是博士最后的独白,他承认自己低估了科技的威力,选择用自我牺牲来弥补过错。画面定格在晨曦中的庄园,那种救赎感久久萦绕心头。

最令人细思极恐的是隐藏结局。如果选择与神秘组织合作,你会获得巨额报酬但世界线随之改变。片尾字幕显示全球范围内开始出现意识盗窃事件,这种开放式结局比直接呈现悲剧更让人不安。或许最好的故事就是留给玩家想象空间的那些,这个结局我反复琢磨了好几天。

刚进入庄园时别急着往主楼冲。先绕着花园转一圈,铁艺长椅下的金属钥匙经常被新手忽略。这把钥匙能打开工具房,里面藏着第一个重要道具——多功能螺丝刀。我记得第一次玩时在这个环节卡了半小时,后来才发现钥匙就躺在椅子阴影里。

主楼玄关的挂钟需要调整到3:45分。这个时间对应博士失踪当天的下午茶时刻,钟柜会弹出一张字条提示书房密码。有个小技巧:如果连续错误三次,挂钟的时针会直接指向正确位置,算是开发者为卡关玩家留的贴心设计。

书房解谜要注意书架排列顺序。按照“心理学-物理学-生物学”的顺序抽取书籍,暗格才会打开。这里很容易陷入思维定式,毕竟正常人谁会按学科首字笔画数来排列藏书?拿到实验室门禁卡后别忘记检查卡片背面,紫外线照射下能看到备用密码。

地下实验室的激光阵是公认的难点。其实规律藏在墙上的化学方程式里,Fe₂O₃暗示要避开第二和第三条激光线。我当初傻乎乎地试了二十多次,最后发现蹲下移动就能安全通过——那些激光发射器安装位置比想象中要高。

修复时间异常装置需要收集三个零件:电容器在休息室冰箱后面,继电器藏在自动钢琴的琴键下方,最难找的是时空传感器。它被伪装成餐厅墙上的温度计,要用之前获得的螺丝刀拆下外壳。这个设计特别巧妙,谁能想到日常物品里藏着关键道具?

应对仿生助手追击有个取巧方法。当你听到金属脚步声靠近,立即躲进最近的储物柜。它们的热感应系统无法穿透金属隔板,但记住每次躲藏不能超过30秒,否则会被声波探测器定位。有次我太紧张忘了计时,结果柜门被强行撬开的画面成了我的心理阴影。

核心控制室的密码破解需要结合前期的所有线索。墙上的星座图对应书房地球仪的经纬度,而博士日记里的食谱其实暗示着按钮按压顺序。这种环环相扣的设计让我拍案叫绝,所有看似无关的线索都在最终谜题里找到归宿。

启动自毁程序前务必完成两件事:先用手机拍下所有研究资料(影响结局评分),再到休息室拿走博士的全家福(触发隐藏剧情)。时间限制其实比显示的要宽松,系统会给玩家留出15秒缓冲期,足够跑回紧急逃生通道。

最终选择时刻的存档技巧很重要。在系统询问“是否摧毁实验室”时立即手动存档,这样就能反复体验不同结局不用重头再来。有个细节值得注意:如果带着仿生助手的残骸见博士,他会额外透露关于神秘组织的情报。这种碎片化叙事方式让多周目游玩充满惊喜。

密码锁类谜题在游戏中频繁出现。书房的三位密码锁需要结合挂钟字条和日记本页脚的数字,而实验室的电子锁往往需要紫外线照射才能看到完整密码。我遇到过最刁钻的密码藏在餐厅菜单里,需要把菜名首字母重新排列组合。

机关装置类谜题考验观察力。那些看似装饰的壁灯可能藏着压力开关,书架上的书脊颜色渐变暗示着开启顺序。记得有个机关需要同时按下三个不同房间的按钮,这时候就要利用暂停功能先规划行动路线。

环境互动类谜题最容易被忽略。雨天时窗户上的水痕会组成数字,月光照射下的影子指向隐藏开关位置。有次我无意中把咖啡洒在控制台上,居然显露出被擦除的电路图——这种偶然发现比刻意解谜更有成就感。

养成拍照记录的好习惯。游戏内手机不仅能拍线索,还能在相册里进行图像对比分析。遇到复杂图案时我会连续拍好几张不同角度的照片,后期拼合时经常发现关键细节。

逆向思维往往能打开新局面。当所有线索都指向A方案时,试试完全相反的B方案。比如那个需要点亮所有烛台的谜题,实际解法反而是要吹灭其中三盏。这种设计故意利用玩家的思维定式。

建立自己的线索笔记本很实用。我在便签上画过庄园的楼层平面图,标记每个区域的未解谜题。当新获得道具时,就带着它重新巡视这些区域,经常会有意外发现。

多感官结合的解谜方式值得尝试。除了视觉线索,还要留意环境音效的变化。地下室的通风口永远传来相同频率的噪音,唯独某个位置的声音出现异常——那里就藏着暗门开关。

全成就解锁需要特别注意这些细节:在花园喷泉投掷硬币累计满20枚会触发许愿彩蛋,每个整点时刻检查主楼壁炉可能找到燃烧一半的信件。这些隐藏内容都不影响主线推进,但能丰富故事背景。

博士的私人收藏品散落在各个角落。他年轻时获得的科研奖章嵌在二楼走廊的画框背后,定制的怀表卡在钢琴共鸣箱里。收集齐所有物品后,书房的展示柜会亮起特殊灯光,解锁一段关于博士往事的独白。

声音日志是补充剧情的重要载体。它们通常藏在非常规位置:某个花盆底部、冰箱制冰盒里,甚至悬挂的大衣口袋中。建议佩戴耳机游玩,有些日志的音频频率需要仔细分辨才能听清内容。

彩蛋房间的进入条件很特别。需要在暴雨天气的凌晨三点,带着所有仿生助手核心零件来到顶楼天文台。这时候望远镜会自动对准特定星座,投影出的密码能打开从来没人注意过的储物间。里面放着开发团队的照片和致谢名单,这个温馨设计让我会心一笑。

第一次踏入博士的庄园时,那种潮湿发霉的气息几乎要从屏幕里溢出来。走廊尽头的挂钟永远停在2:17,壁纸剥落处露出暗红色的墙漆。这种沉浸感让我好几次忘记自己是在玩游戏,反而像在偷窥某个真实存在的空间。

解谜过程中的顿悟时刻最令人难忘。记得有次卡在图书馆谜题整整两天,某天刷牙时突然想到书架上的书籍分类是按照元素周期表排列的。这种"啊哈时刻"带来的满足感,远比直接查攻略通关要强烈得多。游戏懂得在适当时候给玩家喘息空间,当你被难题困住时,总会有新的环境线索自然浮现。

叙事节奏把握得相当精妙。剧情碎片像拼图般散落在各个角落,但不会让人感到信息过载。我习惯在每次解开主要谜题后,回到休息室沙发上整理当前掌握的线索。这时候雨声敲打玻璃窗的背景音效,配合手写笔记的沙沙声,营造出独特的侦探体验。

游戏最出色的地方在于环境叙事。不需要大段文字说明,仅凭物品摆放方式就能推测出角色性格。博士书房里堆积如山的咖啡罐,儿童房里半开封的礼物盒,这些细节比任何对话都更能传递故事张力。

谜题设计既有创意又符合逻辑。不会出现"为什么要把马桶刷和保险箱密码联系起来"这种牵强设定。每个谜题的解决方案都扎根于场景内的线索,比如医疗室的药瓶标签暗藏摩斯密码,温室植物生长轨迹对应着某个日期。这种严谨性让解谜过程特别有说服力。

不过游戏也存在明显短板。存档系统确实不够友好,有次我在解最后的多重机关谜题时手机突然没电,三个小时的进度全部白费。道具栏容量限制也稍显苛刻,经常要在重要道具之间做取舍,这种设计可能本意是增加挑战性,实际却打断了游玩节奏。

画面表现力略有参差。主要场景的建模非常精致,但某些次要区域贴图质量明显下降。我注意到洗衣房和工具间的材质分辨率比其他房间低很多,这种落差偶尔会破坏沉浸感。音效设计倒是全程保持高水准,特别是不同房间的环境音辨识度很高。

如果你喜欢《锈湖》系列那种阴郁诡谲的氛围,或者着迷于《Her Story》的碎片化叙事,这款游戏应该会很对你胃口。它需要玩家有足够的耐心和观察力,愿意花时间在看似无关的细节里寻找关联。

不适合追求快节奏动作的玩家。这里没有追逐战也没有突然惊吓,最大的紧张感来自倒计时解谜。我朋友试玩十分钟就抱怨"走路速度太慢",但正是这种缓慢步调让玩家能充分感受场景中的微妙线索。

推荐给喜欢做笔记的解谜爱好者。游戏内提供的记录功能比较基础,我自己准备了实体笔记本来画关系图。当最终把所有线索串联起来的瞬间,那种拨云见日的成就感,确实是这类游戏最迷人的地方。

有密室逃脱经验的玩家会更容易上手。很多谜题设计思路与现实中的机关谜题相通,比如要注意家具的磨损痕迹,观察物品的摆放角度。不过即使完全没有相关经验,游戏循序渐进的教学机制也能引导你逐渐掌握解谜方法。

最好在连续完整的时间段里体验。剧情线索非常密集,间隔太久游玩可能会忘记重要细节。我建议每次至少预留两小时,这样才能保持对故事脉络的清晰把握。周末的雨夜可能是最适合开启这段冒险的时机。